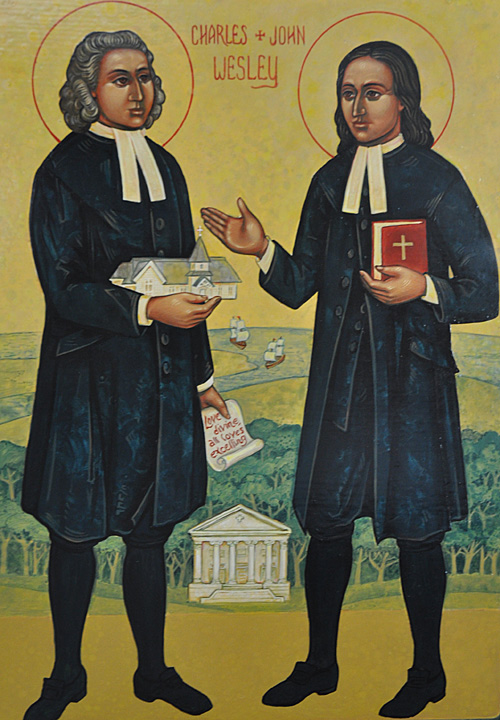

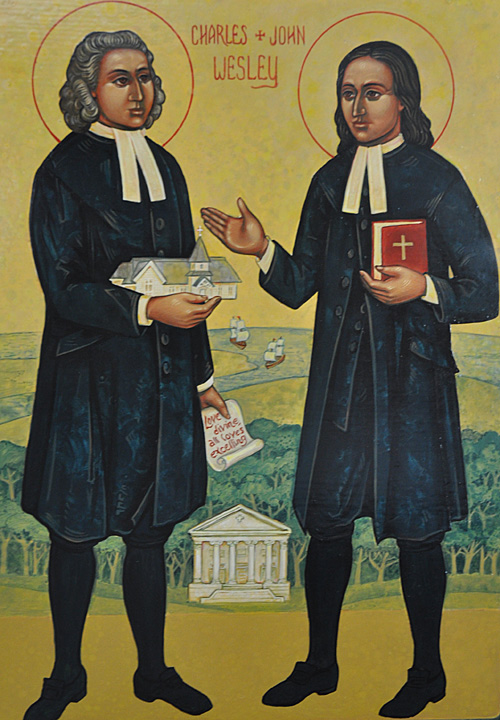

Aujourd’hui, certains calendriers liturgiques fêtent deux prêtres, John et Charles Wesley.

Aujourd’hui, certains calendriers liturgiques fêtent deux prêtres, John et Charles Wesley.

C’étaient des prêtres anglicans pas très conformistes, qui ont engendré, malgré eux, le méthodisme. John, depuis sa vie de séminariste, était un fidèle observateur du Book of Common Prayer. Il a poli la sotériologie arminienne. Excellent prêcheur, il attirait les foules. John Wesley croyait en la sanctification par les sacrements, c’est pourquoi il célébrait la Messe quatre fois par semaine. Il était végétalien/végétarien (il mangeait très rarement des laitages) et abolitionniste. Il m’a fallu du temps pour me rendre compte de tout ce que j’avais en commun avec lui.

John et Charles n’avaient pas beaucoup de ressources liturgiques; ils ont traduit ceci et cela; mais ils ont surtout composé beaucoup d’hymnes, qui sont souvent, théologiquement, plus profondes et plus doctrinales que certaines hymnes romaines. À ce titre, je pense qu’on peut comparer les frères Wesley aux frères Côme et Jean les Damascènes.

Malheureusement, John Wesley a été un mauvais missionnaire. Aux États-Unis on l’a faussement accusé pour ses hymnes, du coup, au lieu de se défendre, il a fui. Plus tard, lorsque les Américains souffraient de ne pas avoir d’évêque, John Wesley – qui n’était que prêtre, pas un évêque – s’est mis à ordonner des évêques, prêtres et diacres, pour les envoyer là-bas. De ce fait, il a créé une Église parallèle. Un mois plus tard, l’Église américaine avait un évêque, via les Écossais.

Je voudrais m’arrêter maintenant sur l’histoire des méthodistes. La première chose que je veux dire, c’est que, si John n’avais pas été imprudent, les méthodistes seraient encore aujourd’hui des anglicans/épiscopaliens. Deuxièmement, du vivant des Wesley, les méthodistes étaient abolitionnistes. Puis, ils se scindèrent en deux: les méthodistes abolitionnistes dans le Nord, et les méthodistes esclavagistes dans le Sud. En plus, au Sud, il y avait des méthodistes noirs. C’est la première fois qu’une Église se divisait à cause d’un problème éthique. Et devinez qui a eu tord. Les esclavagistes du Sud, bien sûr. Maintenant, ce sont leurs arrière-petits-enfants qui sont homophobes, alors que les arrière-petits-enfants des abolitionnistes sont pour le mariage pour tous. Malheureusement, certains n’apprennent toujours rien de l’histoire.

* * *

Pour finir, voici ma traduction du chant Love Divine All Loves Excelling, de Charles Wesley:

Ô amour qui tout dépasses,

Joie du ciel, chez nous descends.

Fais briller sur nous ta face,

Purifie-nous par ton sang.

Toi, Jésus, amour immense,

Affermis nos cœurs tremblants.

Fais-nous sentir ta puissance,

Prends pitié de tes enfants.

Souffle ton Esprit, le gage

Et les arrhes, par la foi,

De notre saint héritage,

De notre repos en toi.

Au péché tu nous arraches ;

– Tu es l’Alpha, l’Oméga –

Et tu nous rends purs, sans tache,

Nous sauvant dès ici bas.

Viens, Seigneur, et nous délivre,

Fais de nous tes temples saints.

De ta vie nous pourrons vivre

Sans fin, selon ton dessein.

Et, avec les chœurs des anges,

Nous te servirons toujours,

Te chanterons des louanges,

À l’autel de ton amour.

Et ta création nouvelle,

– Terre neuve et nouveaux cieux –

Sera restaurée, plus belle,

Transformée devant nos yeux.

Avançant de gloire en gloire,

Couronnés, transfigurés,

Nous jouirons de ta victoire,

Pour toute l’éternité.

Sur le site de l’Union d’Utrecht, je viens d’apprendre je projet suivant: « Creating an new old-catholic/episcopal diocese for the parishes in France and Italy ». Autrement dit, la Mission vieille-catholique francophone pour la France et la Belgique devra fusionner avec la « convocation », c’est-à-dire avec la structure diocésaine pour les épiscopaliens (anglicans américains) en Europe.

Sur le site de l’Union d’Utrecht, je viens d’apprendre je projet suivant: « Creating an new old-catholic/episcopal diocese for the parishes in France and Italy ». Autrement dit, la Mission vieille-catholique francophone pour la France et la Belgique devra fusionner avec la « convocation », c’est-à-dire avec la structure diocésaine pour les épiscopaliens (anglicans américains) en Europe.

Dans une grande paroisse, avec un prêtre payé par le ministère de la justice, il y a moyen de faire mieux. Puisque le prêtre ne doit pas s’occuper à gagner sa propre subsistance, il a le temps de s’occuper d’une pastorale directe. Visiter ou appeler des paroissiens malades et à la retraite peut être une priorité. Grâce à des laïcs bénévoles, la paperasse peut être réduite. Être le pouvoir organisateur des écoles, ça, c’est pas le truc le plus koel à gérer. Mais la vie sacramentelle ne devrait pas y manquer. Le curé subventionné pourrait passer une demi-heure par jour dans la ‘‘chapelle à confesse’’ avant la Messe. Deux offices liturgiques par jour ne serait pas de trop, afin que les paroissiens puissent s’y rendre, une fois ou l’autre, s’ils en ont envie. Par contre, les réunions interminables le soir pourraient être réduites, et le curé devrait être exempt de tels supplices. Souvent ceux et celles qui adorent ce genre de réunions sont des célibataires/divorcés/veufs qui s’em****ent chez eux, et ont envie de faire club le soir.

Dans une grande paroisse, avec un prêtre payé par le ministère de la justice, il y a moyen de faire mieux. Puisque le prêtre ne doit pas s’occuper à gagner sa propre subsistance, il a le temps de s’occuper d’une pastorale directe. Visiter ou appeler des paroissiens malades et à la retraite peut être une priorité. Grâce à des laïcs bénévoles, la paperasse peut être réduite. Être le pouvoir organisateur des écoles, ça, c’est pas le truc le plus koel à gérer. Mais la vie sacramentelle ne devrait pas y manquer. Le curé subventionné pourrait passer une demi-heure par jour dans la ‘‘chapelle à confesse’’ avant la Messe. Deux offices liturgiques par jour ne serait pas de trop, afin que les paroissiens puissent s’y rendre, une fois ou l’autre, s’ils en ont envie. Par contre, les réunions interminables le soir pourraient être réduites, et le curé devrait être exempt de tels supplices. Souvent ceux et celles qui adorent ce genre de réunions sont des célibataires/divorcés/veufs qui s’em****ent chez eux, et ont envie de faire club le soir.

Dans les saintes écritures, on trouve, comme comparaison, le mariage hétérosexuel, pour parler de la relation entre Dieu et son peuple: entre Yahvé et Israël dans l’Ancien Testament, ou entre le Christ et son Église dans le Nouveau Testament.

Dans les saintes écritures, on trouve, comme comparaison, le mariage hétérosexuel, pour parler de la relation entre Dieu et son peuple: entre Yahvé et Israël dans l’Ancien Testament, ou entre le Christ et son Église dans le Nouveau Testament. À cette occasion, je voudrais réfléchir avec vous, à nouveau et d’une nouvelle manière, sur l’histoire entourant le fameux passage du Lévitique 11:22. Au début de mon cheminement vers l’auto-acceptation, je ne remettais pas en cause les traductions habituelles de ce verset. Je pensais, tout simplement, qu’il entrait dans le même sac que les autres prescriptions dont on ne devait pas tenir compte aujourd’hui. Par exemple, l’Ancien Testament tout entier est plein de condamnations envers ceux qui travaillent le samedi et/ou mangent du porc, et la plupart des chrétiens considèrent, à raison ou à tort, que ces choses de l’Ancien Testament ne sont plus valables dans le Nouveau, aussi essentielles et capitales qu’elles puissent être.

À cette occasion, je voudrais réfléchir avec vous, à nouveau et d’une nouvelle manière, sur l’histoire entourant le fameux passage du Lévitique 11:22. Au début de mon cheminement vers l’auto-acceptation, je ne remettais pas en cause les traductions habituelles de ce verset. Je pensais, tout simplement, qu’il entrait dans le même sac que les autres prescriptions dont on ne devait pas tenir compte aujourd’hui. Par exemple, l’Ancien Testament tout entier est plein de condamnations envers ceux qui travaillent le samedi et/ou mangent du porc, et la plupart des chrétiens considèrent, à raison ou à tort, que ces choses de l’Ancien Testament ne sont plus valables dans le Nouveau, aussi essentielles et capitales qu’elles puissent être.