Hier j’ai vu le film Passagers. Dans cet article, j’écris une petite critique. Je suis très difficile à satisfaire aux niveaux littéraire et cinématographique, mais, et malgré les critiques négatives que j’ai lues à propos de Passagers, je vous partage mes impressions très positives de ce film.

Lorsque je vois des engins d’espace dans les films, je me demande souvent d’où est venue l’idée de la maquette à celle ou celui qui l’a créée. Et, au plus souvent, c’est de la boulechite. Par contre, dans Passagers, le vaisseau de croisière et hibernation me semble bien fait. En avançant, le vaisseau Avalon tourne autour de lui-même, afin de créer de la gravitation. Les espaces habitables se trouvent dans les trois ailes autour du rotor.

Lorsque je vois des engins d’espace dans les films, je me demande souvent d’où est venue l’idée de la maquette à celle ou celui qui l’a créée. Et, au plus souvent, c’est de la boulechite. Par contre, dans Passagers, le vaisseau de croisière et hibernation me semble bien fait. En avançant, le vaisseau Avalon tourne autour de lui-même, afin de créer de la gravitation. Les espaces habitables se trouvent dans les trois ailes autour du rotor.

Je ne savais pas que l’hibernation humaine était effectivement à l’état de projet; je croyais que ça tenait davantage de la fiction non-scientifique. Je vois que la compagnie SpaceWorks, qui travaille pour la NASA, bosse là-dessus.

Mais ce pourquoi j’apprécie ce film, c’est pour son anthropologie, qui reste très chrétienne.

Voici le fil conducteur du film, de mon point de vue. La Terre étant surpeuplée, la compagnie Homestead propose des voyages interstellaires, avec, à bord, des gens qui ont payé très cher, afin de coloniser une planète habitable. En effet, les gens lèguent à la compagnie Homstead tout ce qu’ils possèdent, dans l’espoir d’un nouveau départ dans la vie. Sauf que la planète habitable est très loin, et le voyage depuis la Terre dure 120 ans. Du coup, on met en hibernation l’équipage, ainsi que les passagers, et le vaisseau est en autonavigation par ordinateur. Parmi ces passagers se trouvent Jim, un ingénieur, ainsi qu’Aurora, une écrivaine qui pète dans la soie. Jim espère juste qu’il construirait une nouvelle maison sur la planète colonie, alors qu’Aurora espère passer quelque temps dans la colonie, puis revenir sur Terre; «ainsi j’aurai vécu 250 ans», dit-elle. La compagnie Homestead, en réalité, se fout pas mal des voyageurs et de la sécurité du convoie; de toute façon, puisque ça prend 120 ans pour faire le voyage, alors même si tout le monde périt en chemin, les responsables de Homestead seront déjà tous morts, après avoir empoché les biens des passagers. Une sorte de mentalité “après nous, le déluge”. Des erreurs de fonctionnement du vaisseau ne sont pas prévues, et les ordinateurs avec le logiciel de pilote automatique sont perçus comme infaillibles.

Voici le fil conducteur du film, de mon point de vue. La Terre étant surpeuplée, la compagnie Homestead propose des voyages interstellaires, avec, à bord, des gens qui ont payé très cher, afin de coloniser une planète habitable. En effet, les gens lèguent à la compagnie Homstead tout ce qu’ils possèdent, dans l’espoir d’un nouveau départ dans la vie. Sauf que la planète habitable est très loin, et le voyage depuis la Terre dure 120 ans. Du coup, on met en hibernation l’équipage, ainsi que les passagers, et le vaisseau est en autonavigation par ordinateur. Parmi ces passagers se trouvent Jim, un ingénieur, ainsi qu’Aurora, une écrivaine qui pète dans la soie. Jim espère juste qu’il construirait une nouvelle maison sur la planète colonie, alors qu’Aurora espère passer quelque temps dans la colonie, puis revenir sur Terre; «ainsi j’aurai vécu 250 ans», dit-elle. La compagnie Homestead, en réalité, se fout pas mal des voyageurs et de la sécurité du convoie; de toute façon, puisque ça prend 120 ans pour faire le voyage, alors même si tout le monde périt en chemin, les responsables de Homestead seront déjà tous morts, après avoir empoché les biens des passagers. Une sorte de mentalité “après nous, le déluge”. Des erreurs de fonctionnement du vaisseau ne sont pas prévues, et les ordinateurs avec le logiciel de pilote automatique sont perçus comme infaillibles.

Mais voilà que tout ne se passe pas comme prévu; le vaisseau percute des astéroïdes, et cela endommage non seulement le vaisseau lui-même, mais aussi l’une des capsules d’hibernation, à savoir celle de Jim. En sortant de l’hibernation, Jim reçoit de l’ordinateur de la capsule l’info comme quoi le voyage touche à son terme, alors qu’il s’aperçoit que lui seul s’est réveillé, et qu’il n’avait été en hibernation que 30 ans, et que le vaisseau a encore 90 ans de parcours. En d’autres termes, il est condamné à passer le reste de son existence tout seul sur un vaisseau, et de mourir là avant d’arriver à destination.

Mais voilà que tout ne se passe pas comme prévu; le vaisseau percute des astéroïdes, et cela endommage non seulement le vaisseau lui-même, mais aussi l’une des capsules d’hibernation, à savoir celle de Jim. En sortant de l’hibernation, Jim reçoit de l’ordinateur de la capsule l’info comme quoi le voyage touche à son terme, alors qu’il s’aperçoit que lui seul s’est réveillé, et qu’il n’avait été en hibernation que 30 ans, et que le vaisseau a encore 90 ans de parcours. En d’autres termes, il est condamné à passer le reste de son existence tout seul sur un vaisseau, et de mourir là avant d’arriver à destination.

Entre temps, il étudie les profils de quelques autres passagers se trouvant dans leurs capsules d’hibernation. Il lutte tout le temps avec la tentation de réveiller Aurora. Ceci reflète la nature humaine, telle que consignée dans Genèse 2: «Le Seigneur dit: “Il n’est pas bon que l’humain soit seul; créons-lui une aide semblable à lui”. Or Dieu avait aussi formé de la terre toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel […] Mais il ne se trouvait pas pour Adam d’aide semblable à lui. Alors Dieu […] forma une femme, et il la conduisit à Adam.» Mais il y a bel et bien tentation, car Jim sait que, s’il réveille Aurora, il le fera par égoïsme, et qu’Aurora sera condamnée à partager son sort à lui, et du coup de ne pas arriver à destination, mais de mourir en route, comme lui.

Or la tentation de Jim est aussi la tentation de tout un chacun d’entre nous. Au bord du suicide, il succombe à la tentation de réveiller Aurora, lui faisant croire que sa capsule à elle avait été défectueuse, comme la sienne, et ne lui dit pas la vérité. Jim met sa vie en danger à plusieurs reprises, pour réparer les différents problèmes du vaisseau, alors qu’Aurora est une je-m’en-foutiste, qui ne pense qu’à sa propre vie à elle. Jim révèle une nature humaine post-lapsarienne, mais en quête de grâce, en quête de rédemption. Aurora révèle un état d’âme démoniaque, un égocentrisme qui dépasse de très loin l’égoïsme initial de Jim. Entre autres, elle reproche à Jim de lui avoir volé la vie, mais elle est sur le point de vouloir réveiller elle-même sans scrupules d’autres personnes.

Or la tentation de Jim est aussi la tentation de tout un chacun d’entre nous. Au bord du suicide, il succombe à la tentation de réveiller Aurora, lui faisant croire que sa capsule à elle avait été défectueuse, comme la sienne, et ne lui dit pas la vérité. Jim met sa vie en danger à plusieurs reprises, pour réparer les différents problèmes du vaisseau, alors qu’Aurora est une je-m’en-foutiste, qui ne pense qu’à sa propre vie à elle. Jim révèle une nature humaine post-lapsarienne, mais en quête de grâce, en quête de rédemption. Aurora révèle un état d’âme démoniaque, un égocentrisme qui dépasse de très loin l’égoïsme initial de Jim. Entre autres, elle reproche à Jim de lui avoir volé la vie, mais elle est sur le point de vouloir réveiller elle-même sans scrupules d’autres personnes.

Entre temps, Gus, un membre de l’équipage se réveille aussi, à cause des erreurs techniques de sa capsule. Mais Gus est mourant. Il est très altruiste, et confie à Jim et Aurora le sauvetage du vaisseau. Gus meurt, mais sa mort réconcilie les deux autres personnages. Jim suppose qu’il doit sacrifier sa vie pour réparer le vaisseau par l’extérieur, mais n’hésite pas à le faire. Il est effectivement en mort clinique, mais Aurora le réanime, et ainsi il revit.

Entre temps, Gus, un membre de l’équipage se réveille aussi, à cause des erreurs techniques de sa capsule. Mais Gus est mourant. Il est très altruiste, et confie à Jim et Aurora le sauvetage du vaisseau. Gus meurt, mais sa mort réconcilie les deux autres personnages. Jim suppose qu’il doit sacrifier sa vie pour réparer le vaisseau par l’extérieur, mais n’hésite pas à le faire. Il est effectivement en mort clinique, mais Aurora le réanime, et ainsi il revit.

Le film finit avec le réveil de l’équipage, 88 ans plus tard, avant l’arrivée à destination. Sur le grand hall du vaisseau, on voit une maisonnette construite par Jim, de l’herbe, des poules, et le livre écrit par Aurora pour les informer des péripéties qui ont eu lieu pendant le voyage.

On voit dans le film des histoires d’auto-rédemption partielle (Jim, Aurora). Mais l’idée de sauver la vie de la totalité des passagers en donnant la sienne est omniprésente. Rétrospectivement, on sait que, si la capsule de Jim n’avait pas été défectueuse, il ne se serait pas réveillé, et le vaisseau aurait péri. Si Jim n’avait pas réveillé Aurora, sans elle il n’aurait pas su sauver le vaisseau. Si Gus n’avait pas fait sa brève apparition, à nouveau Jim et Aurora n’auraient pas pu sauver le vaisseau. Donc felix culpa à plusieurs reprises!

Les personnages critiquent beaucoup les agissement de la compagnie Homestead, et démontrent que la machine est impuissante toute seule, et qu’une présence humaine est nécessaire!

Lorsque je vois des engins d’espace dans les films, je me demande souvent d’où est venue l’idée de la maquette à celle ou celui qui l’a créée. Et, au plus souvent, c’est de la boulechite. Par contre, dans Passagers, le vaisseau de croisière et hibernation me semble bien fait. En avançant, le vaisseau Avalon tourne autour de lui-même, afin de créer de la gravitation. Les espaces habitables se trouvent dans les trois ailes autour du rotor.

Lorsque je vois des engins d’espace dans les films, je me demande souvent d’où est venue l’idée de la maquette à celle ou celui qui l’a créée. Et, au plus souvent, c’est de la boulechite. Par contre, dans Passagers, le vaisseau de croisière et hibernation me semble bien fait. En avançant, le vaisseau Avalon tourne autour de lui-même, afin de créer de la gravitation. Les espaces habitables se trouvent dans les trois ailes autour du rotor. Voici le fil conducteur du film, de mon point de vue. La Terre étant surpeuplée, la compagnie Homestead propose des voyages interstellaires, avec, à bord, des gens qui ont payé très cher, afin de coloniser une planète habitable. En effet, les gens lèguent à la compagnie Homstead tout ce qu’ils possèdent, dans l’espoir d’un nouveau départ dans la vie. Sauf que la planète habitable est très loin, et le voyage depuis la Terre dure 120 ans. Du coup, on met en hibernation l’équipage, ainsi que les passagers, et le vaisseau est en autonavigation par ordinateur. Parmi ces passagers se trouvent Jim, un ingénieur, ainsi qu’Aurora, une écrivaine qui pète dans la soie. Jim espère juste qu’il construirait une nouvelle maison sur la planète colonie, alors qu’Aurora espère passer quelque temps dans la colonie, puis revenir sur Terre; «ainsi j’aurai vécu 250 ans», dit-elle. La compagnie Homestead, en réalité, se fout pas mal des voyageurs et de la sécurité du convoie; de toute façon, puisque ça prend 120 ans pour faire le voyage, alors même si tout le monde périt en chemin, les responsables de Homestead seront déjà tous morts, après avoir empoché les biens des passagers. Une sorte de mentalité “après nous, le déluge”. Des erreurs de fonctionnement du vaisseau ne sont pas prévues, et les ordinateurs avec le logiciel de pilote automatique sont perçus comme infaillibles.

Voici le fil conducteur du film, de mon point de vue. La Terre étant surpeuplée, la compagnie Homestead propose des voyages interstellaires, avec, à bord, des gens qui ont payé très cher, afin de coloniser une planète habitable. En effet, les gens lèguent à la compagnie Homstead tout ce qu’ils possèdent, dans l’espoir d’un nouveau départ dans la vie. Sauf que la planète habitable est très loin, et le voyage depuis la Terre dure 120 ans. Du coup, on met en hibernation l’équipage, ainsi que les passagers, et le vaisseau est en autonavigation par ordinateur. Parmi ces passagers se trouvent Jim, un ingénieur, ainsi qu’Aurora, une écrivaine qui pète dans la soie. Jim espère juste qu’il construirait une nouvelle maison sur la planète colonie, alors qu’Aurora espère passer quelque temps dans la colonie, puis revenir sur Terre; «ainsi j’aurai vécu 250 ans», dit-elle. La compagnie Homestead, en réalité, se fout pas mal des voyageurs et de la sécurité du convoie; de toute façon, puisque ça prend 120 ans pour faire le voyage, alors même si tout le monde périt en chemin, les responsables de Homestead seront déjà tous morts, après avoir empoché les biens des passagers. Une sorte de mentalité “après nous, le déluge”. Des erreurs de fonctionnement du vaisseau ne sont pas prévues, et les ordinateurs avec le logiciel de pilote automatique sont perçus comme infaillibles. Mais voilà que tout ne se passe pas comme prévu; le vaisseau percute des astéroïdes, et cela endommage non seulement le vaisseau lui-même, mais aussi l’une des capsules d’hibernation, à savoir celle de Jim. En sortant de l’hibernation, Jim reçoit de l’ordinateur de la capsule l’info comme quoi le voyage touche à son terme, alors qu’il s’aperçoit que lui seul s’est réveillé, et qu’il n’avait été en hibernation que 30 ans, et que le vaisseau a encore 90 ans de parcours. En d’autres termes, il est condamné à passer le reste de son existence tout seul sur un vaisseau, et de mourir là avant d’arriver à destination.

Mais voilà que tout ne se passe pas comme prévu; le vaisseau percute des astéroïdes, et cela endommage non seulement le vaisseau lui-même, mais aussi l’une des capsules d’hibernation, à savoir celle de Jim. En sortant de l’hibernation, Jim reçoit de l’ordinateur de la capsule l’info comme quoi le voyage touche à son terme, alors qu’il s’aperçoit que lui seul s’est réveillé, et qu’il n’avait été en hibernation que 30 ans, et que le vaisseau a encore 90 ans de parcours. En d’autres termes, il est condamné à passer le reste de son existence tout seul sur un vaisseau, et de mourir là avant d’arriver à destination. Or la tentation de Jim est aussi la tentation de tout un chacun d’entre nous. Au bord du suicide, il succombe à la tentation de réveiller Aurora, lui faisant croire que sa capsule à elle avait été défectueuse, comme la sienne, et ne lui dit pas la vérité. Jim met sa vie en danger à plusieurs reprises, pour réparer les différents problèmes du vaisseau, alors qu’Aurora est une je-m’en-foutiste, qui ne pense qu’à sa propre vie à elle. Jim révèle une nature humaine post-lapsarienne, mais en quête de grâce, en quête de rédemption. Aurora révèle un état d’âme démoniaque, un égocentrisme qui dépasse de très loin l’égoïsme initial de Jim. Entre autres, elle reproche à Jim de lui avoir volé la vie, mais elle est sur le point de vouloir réveiller elle-même sans scrupules d’autres personnes.

Or la tentation de Jim est aussi la tentation de tout un chacun d’entre nous. Au bord du suicide, il succombe à la tentation de réveiller Aurora, lui faisant croire que sa capsule à elle avait été défectueuse, comme la sienne, et ne lui dit pas la vérité. Jim met sa vie en danger à plusieurs reprises, pour réparer les différents problèmes du vaisseau, alors qu’Aurora est une je-m’en-foutiste, qui ne pense qu’à sa propre vie à elle. Jim révèle une nature humaine post-lapsarienne, mais en quête de grâce, en quête de rédemption. Aurora révèle un état d’âme démoniaque, un égocentrisme qui dépasse de très loin l’égoïsme initial de Jim. Entre autres, elle reproche à Jim de lui avoir volé la vie, mais elle est sur le point de vouloir réveiller elle-même sans scrupules d’autres personnes. Entre temps, Gus, un membre de l’équipage se réveille aussi, à cause des erreurs techniques de sa capsule. Mais Gus est mourant. Il est très altruiste, et confie à Jim et Aurora le sauvetage du vaisseau. Gus meurt, mais sa mort réconcilie les deux autres personnages. Jim suppose qu’il doit sacrifier sa vie pour réparer le vaisseau par l’extérieur, mais n’hésite pas à le faire. Il est effectivement en mort clinique, mais Aurora le réanime, et ainsi il revit.

Entre temps, Gus, un membre de l’équipage se réveille aussi, à cause des erreurs techniques de sa capsule. Mais Gus est mourant. Il est très altruiste, et confie à Jim et Aurora le sauvetage du vaisseau. Gus meurt, mais sa mort réconcilie les deux autres personnages. Jim suppose qu’il doit sacrifier sa vie pour réparer le vaisseau par l’extérieur, mais n’hésite pas à le faire. Il est effectivement en mort clinique, mais Aurora le réanime, et ainsi il revit. Suite à la recommandation du père

Suite à la recommandation du père  1. La héroïne – présumée linguïste – et son futur mari disent que notre vision linéaire du temps serait due à notre façon linéaire d’écrire, alors que l’écriture heptapodienne est circulaire. «Imagine-toi comment il serait d’écrire en même temps avec deux mains: avec la gauche vers la droite, et avec la droite vers la gauche.» Cette idée est fausse, non seulement parce que l’histoire a été inventée avant l’écriture, mais aussi parce que, dans les faits, les langages des signes ne sont pas linéaires, mais “ronds”, comme l’écriture heptapodienne. Les sourds écrivent «en même temps avec deux mains», et pourtant, ils n’ont pas une vision heptapodienne du temps; encore moins arrivent-ils à deviner l’avenir.

1. La héroïne – présumée linguïste – et son futur mari disent que notre vision linéaire du temps serait due à notre façon linéaire d’écrire, alors que l’écriture heptapodienne est circulaire. «Imagine-toi comment il serait d’écrire en même temps avec deux mains: avec la gauche vers la droite, et avec la droite vers la gauche.» Cette idée est fausse, non seulement parce que l’histoire a été inventée avant l’écriture, mais aussi parce que, dans les faits, les langages des signes ne sont pas linéaires, mais “ronds”, comme l’écriture heptapodienne. Les sourds écrivent «en même temps avec deux mains», et pourtant, ils n’ont pas une vision heptapodienne du temps; encore moins arrivent-ils à deviner l’avenir.

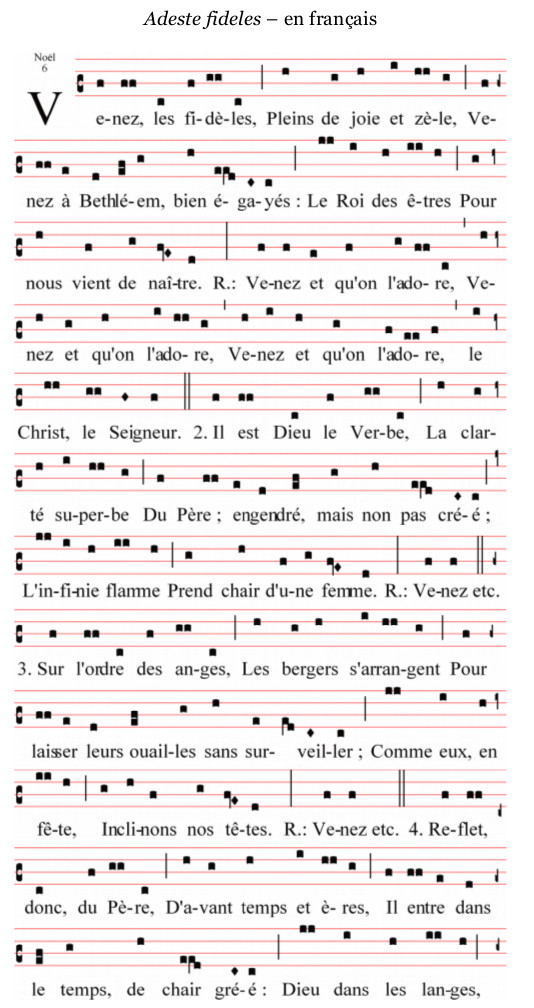

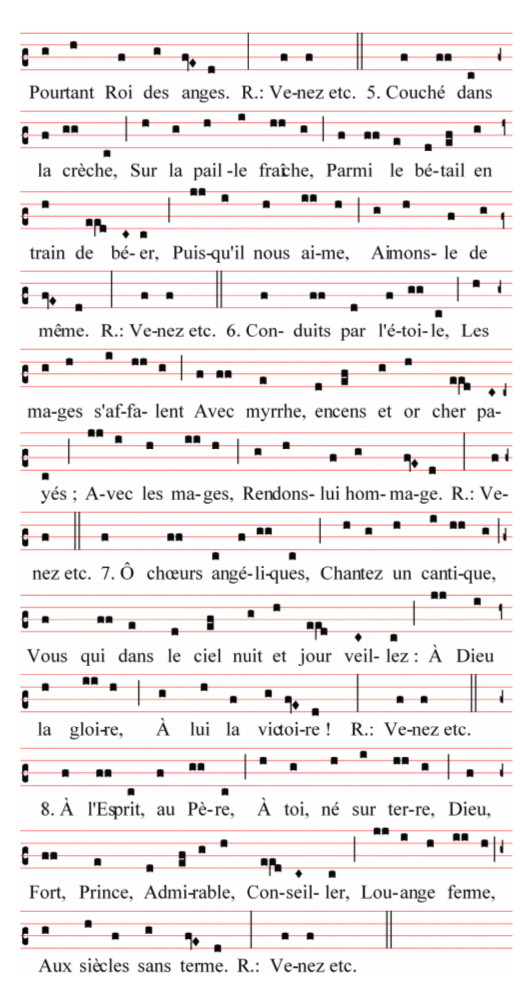

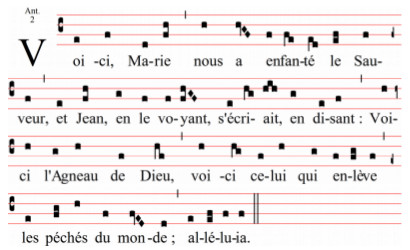

Parmi les antiennes qui se chantent à la Circoncision (1er janvier), il y en a une en particulier, qui est un reliquat de la célébration des trois manifestations du Christ le même jour, à savoir la nativité, le baptême, les noces de Cana. Il s’agit de l’antienne Ecce Maria genuit nobis.

Parmi les antiennes qui se chantent à la Circoncision (1er janvier), il y en a une en particulier, qui est un reliquat de la célébration des trois manifestations du Christ le même jour, à savoir la nativité, le baptême, les noces de Cana. Il s’agit de l’antienne Ecce Maria genuit nobis. De même, aux secondes vêpres de Noël, on chante le psaume 113, qui dit: «La mer le vit, et s’enfuit; le Jourdain retourna en arrière. […] Qu’avais‑tu en toi, ô mer, pour fuir ainsi, et toi, Jourdain, pour retourner en arrière?»

De même, aux secondes vêpres de Noël, on chante le psaume 113, qui dit: «La mer le vit, et s’enfuit; le Jourdain retourna en arrière. […] Qu’avais‑tu en toi, ô mer, pour fuir ainsi, et toi, Jourdain, pour retourner en arrière?» Lorsque nous sommes allés en Suède la fois passée, pendant notre long voyage en bus de Norcopie jusqu’à Stockholm, tout au long de l’autoroute il y avait de belles fleurs multicolores, surtout violettes. Il y en avait beaucoup! Puis devant la maison de la grand’tante, il y en avait encore! Et puis, des amis nous ont dit qu’ils ne savaient plus que faire de cette plante invasive.

Lorsque nous sommes allés en Suède la fois passée, pendant notre long voyage en bus de Norcopie jusqu’à Stockholm, tout au long de l’autoroute il y avait de belles fleurs multicolores, surtout violettes. Il y en avait beaucoup! Puis devant la maison de la grand’tante, il y en avait encore! Et puis, des amis nous ont dit qu’ils ne savaient plus que faire de cette plante invasive.

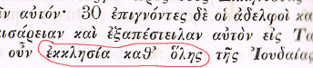

C’est ce qui nous amène au sens du mot «catholique». L’Église est locale, et chaque Église locale est l’Église catholique. La base de l’Église est l’Église locale. Une Église locale est, même en isolement, tout aussi catholique que n’importe quelle autre Église locale. C’est comme le morceau de gâteau. Un morceau contient en lui-même toute la plénitude du gâteau, même en isolement. Toutes les couches y sont, tous les éléments.

C’est ce qui nous amène au sens du mot «catholique». L’Église est locale, et chaque Église locale est l’Église catholique. La base de l’Église est l’Église locale. Une Église locale est, même en isolement, tout aussi catholique que n’importe quelle autre Église locale. C’est comme le morceau de gâteau. Un morceau contient en lui-même toute la plénitude du gâteau, même en isolement. Toutes les couches y sont, tous les éléments. Il y a quelques années, les Roumains ont découvert une homélie du métropolite

Il y a quelques années, les Roumains ont découvert une homélie du métropolite