Depuis le XVe siècle, on a commencé à compiler une messe pour la vigile de l’Ascension. Plus exactement, cette compilation était pauvre, et correspondait à l’image qu’on se faisait à l’époque à propos des vigiles, image qui est très différente de ce qu’on avait fait le premier millénaire. La méthode du XVe siècle consistait à chercher une épître et un évangile qui parlent de l’Ascension du Christ, et à remplir tous les vides avec les propres du dimanche précédent.

Depuis le XVe siècle, on a commencé à compiler une messe pour la vigile de l’Ascension. Plus exactement, cette compilation était pauvre, et correspondait à l’image qu’on se faisait à l’époque à propos des vigiles, image qui est très différente de ce qu’on avait fait le premier millénaire. La méthode du XVe siècle consistait à chercher une épître et un évangile qui parlent de l’Ascension du Christ, et à remplir tous les vides avec les propres du dimanche précédent.

Tout d’abord, le choix des lectures n’a pas été mauvais. Il fallait chercher un morceau, tiré des quatre évangiles, qui raconte l’ascension du Christ, et sans que ce fût le même morceau que le lendemain. Or là on avait un petit problème: seuls Marc et Luc racontent l’ascension telle quelle, et le passage de Marc était déjà réservé pour le lendemain. Mais on a dans l’évangile selon Jean tout un discours de Jésus, qui est placé dans sa bouche comme ayant été prononcé lors de la sainte Cène (alors que, historiquement, ça a pu être juste une rédaction de l’Église primitive, sur base d’un tas de discours de Jésus, surtout après sa résurrection). Les compilateurs du XVe siècle ont donc choisi ce morceau de Jean 17, où Jésus dit au Père: «Quant à moi, je vais vers toi.» Ce choix est excellent, car l’antienne du Magnificat des premières vêpres de l’Ascension, Pater manifestavi (voir plus bas), est tiré du même texte.

Quant à la première lecture, les messes des vigiles la tirent d’habitude de l’Ancien Testament. Les compilateurs du XVe siècle l’ont tirée de l’épître de Paul aux Éphésiens 4, texte qui parle explicitement de l’ascension de Jésus, et lui donne une interprétation.

Toutefois, combler les vides en répétant ce qui a été dit et chanté le dimanche précédent n’a aucun sens. Voilà pourquoi je pense qu’il faudrait continuer à compiler cette messe, en empruntant du matériel liturgique déjà existant. Personnellement, je pense que l’on pourrait prendre les prières (collecte, secrète, postcommunion) ainsi que la préface du lendemain.

Sinon, pour la collecte, on pourrait l’emprunter au mercredi des quatre-temps d’automne, en changeant «clémence» par «ascension»; cela donnerait un grand sens théologique de l’ascension: le Christ monte au ciel avec notre nature humaine et, ce faisant, nous en fait participants. Ainsi:

Misericordiæ tuæ remediis, quæsumus, Domine, fragilitas nostra subsistat: ut quæ sua conditione atteritur, tua ascensione reparetur, qui vivis et regnas…

Que je traduis ainsi:

Que notre fragilité, nous t’en prions, Seigneur, soit soutenue par les remèdes de ta miséricorde: afin que ce qui est usé par sa condition soit réparé par ton ascension, toi qui vis et règnes…

Autre traduction:

Que les remèdes de ta miséricorde, nous t’en prions, Seigneur, soutiennent notre nature fragile: afin que ce qui est usé par sa condition soit réparé par ton ascension, toi qui vis et règnes…

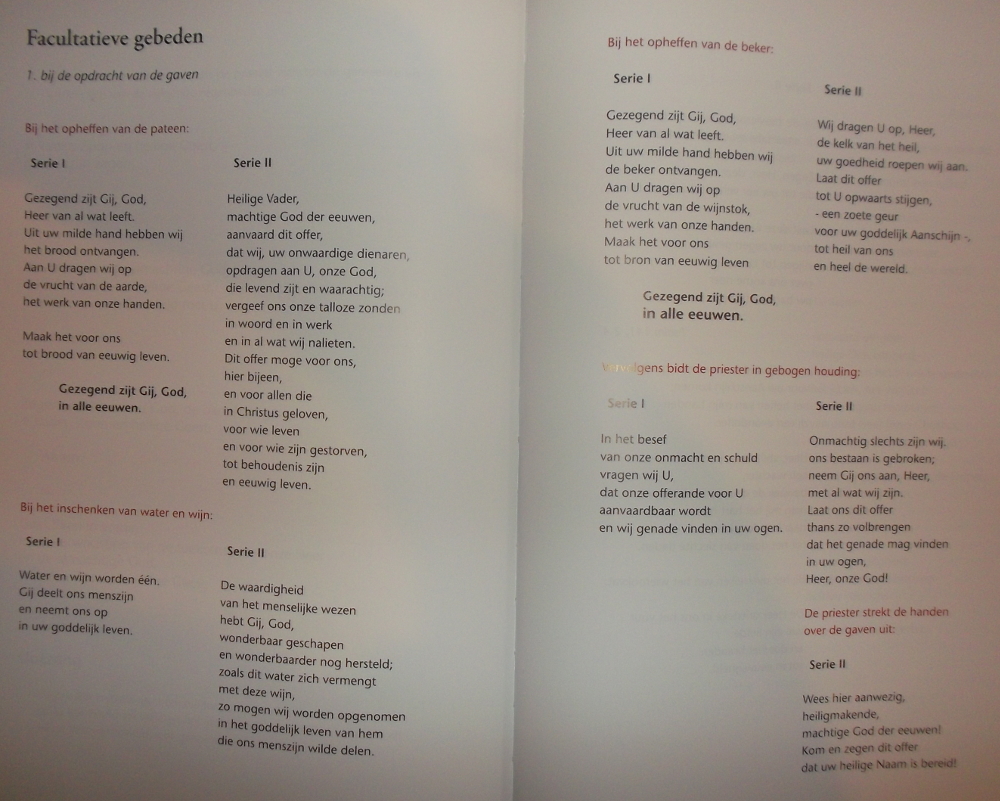

Pour les chants liturgiques, on pourrait prendre:

Introït: In excelso throno, avec le psaume 67 Exsurgat Deus.

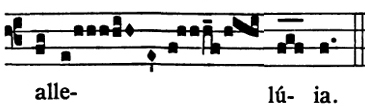

Alléluia 1: A summo cælo.

Alléluia 2 (éventuellement): Vere tu es rex absconditus.

Offertoire: Tollite portas.

dont la dernière ligne pourrait être remplacée par l’alléluia:

Communion: Pater manifestavi.

Le ménée byzantin a des rubriques très méticuleuses sur la journée de demain. Plus exactement, les rubriques – composées aux VIIIe-IXe siècles au Couvent du Studion près de Constantinople – expliquent qu’entre Noël et l’Épiphanie il peut y avoir un ou deux dimanches; du coup, il y a des règles pour chaque cas en partie, en fonction des jours de la semaine où tombent Noël et l’Épiphanie.

Le ménée byzantin a des rubriques très méticuleuses sur la journée de demain. Plus exactement, les rubriques – composées aux VIIIe-IXe siècles au Couvent du Studion près de Constantinople – expliquent qu’entre Noël et l’Épiphanie il peut y avoir un ou deux dimanches; du coup, il y a des règles pour chaque cas en partie, en fonction des jours de la semaine où tombent Noël et l’Épiphanie. Domine Iesu Christe, lux vera, qui illuminas omnem hominem venientem in hunc mundum: da nobis, exemplo beatæ virginis et martyris tuæ Luciæ, ut te sequamur, et ad lumen æternæ vitæ pervenire mereamur; qui vivis et regnas…

Domine Iesu Christe, lux vera, qui illuminas omnem hominem venientem in hunc mundum: da nobis, exemplo beatæ virginis et martyris tuæ Luciæ, ut te sequamur, et ad lumen æternæ vitæ pervenire mereamur; qui vivis et regnas…